在中国传统文化中,符箓承载着深厚的历史积淀与精神信仰,至今仍能在一些场合见到它的身影。那么,一张看似简单的符箓,为何会被古人乃至部分今人认为蕴藏着神秘灵力?其背后的文化逻辑值得我们一探。

符箓的构成要素

一张符箓的“灵力”被认为与其构成密不可分,主要包含三个要素:

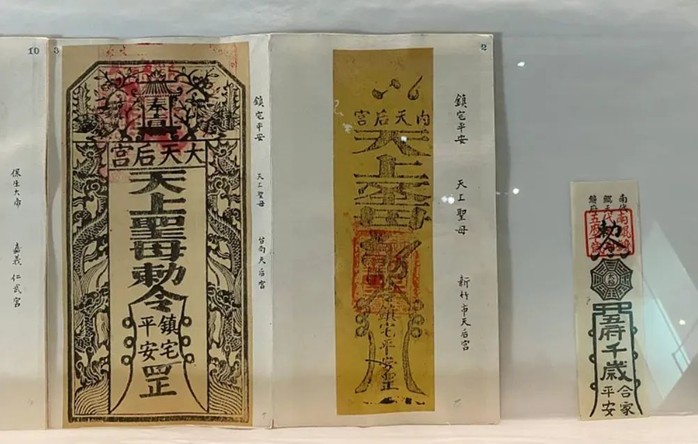

文字: 符箓上的文字多源于道教经典中的咒语、秘字或神祇名号。这些文字常经过变形、组合或加密书写,被认为蕴含着特定的信息与能量,其音、形、义都具有象征意义。

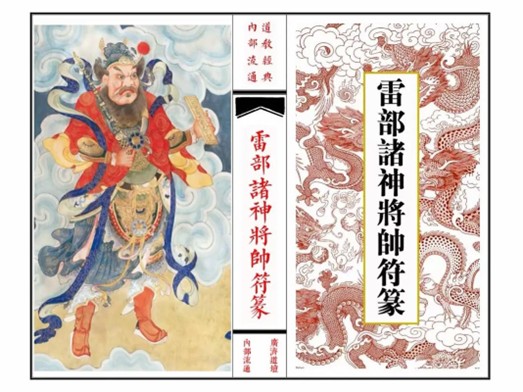

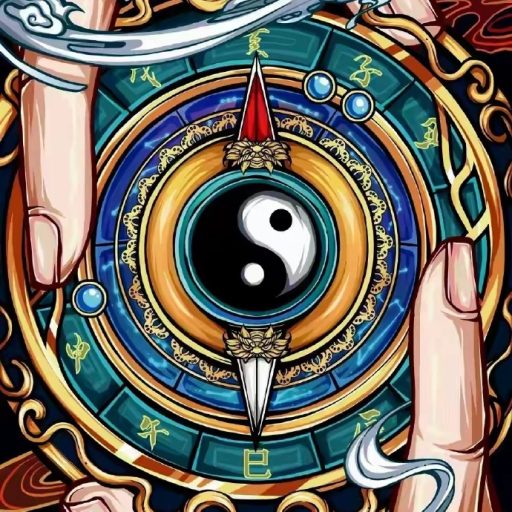

图案: 符箓中常伴有各种图案符号,如星象、云篆、八卦、五行符号等。这些图案并非随意绘制,而是遵循着特定的宗教宇宙观和象征体系,用以代表不同的力量、方位或神明旨意。

材料与书写: 符箓的制作材料(如特定的黄纸、绢帛、朱砂、墨)和书写过程本身也被赋予了神圣性。例如,朱砂因其色彩(象征火与阳)和药用价值,常被视为具有辟邪能量的材料。书写时,书符者需心诚志专,有时还需选择特定时辰、方位,并配合存思、念咒等仪式,这些都被认为能增强符箓的效力。

符箓的核心功能

符箓在传统社会生活中扮演着多样化的角色:

祈福纳祥: 如张贴于家宅的平安符、吉祥符,寄托着人们对家庭安康、生活顺遂的祈愿,常见于乔迁、节庆之时。

驱邪避煞: 这是符箓最普遍的功能之一。人们相信符箓能形成一种无形的保护,抵御邪祟、晦气的侵扰,尤其在特定时节(如传统“鬼月”)更为常见。

招财旺运: 商家开业或求财者常请招财符,希望借此吸引财富,生意兴隆。

祛病保康: 在传统医疗观念中,疾病有时被归因于邪气侵体,符箓也被用作辅助祛病的手段之一,反映了古人对健康的诉求。

符箓的“灵力”,本质上源于其背后深厚的文化土壤、宗教信仰体系以及人们寄托其中的精神力量。它不仅是沟通人神的媒介,更是古人认识世界、表达愿望的一种独特方式。作为中华传统文化的一个侧面,符箓的魅力在于它所承载的历史记忆、文化密码与人类共通的情感寄托,值得我们在理解其历史语境的基础上加以认识和尊重。

东华道教网

东华道教网